CONTENIDOS

Los aranceles siguen marcando el pulso del comercio mundial ¿Pueden los aranceles del futuro aprender de su pasado?

Estamos en agosto de 2025 y los aranceles vuelven a ocupar titulares, como si el mundo hubiera olvidado que cada vez que se suben demasiado, alguien termina pagando la fiesta… y no suele ser quien los impone. Pienso en ello mientras hojeo documentos sobre la “guerra del 10%” que Donald Trump ha desatado en su segundo mandato. En este tablero, las mercancías son fichas, las aduanas son trincheras y el reloj de la historia marca una hora conocida: la del proteccionismo con traje nuevo.

Hace tiempo que aprendí que los aranceles son como esas cicatrices viejas que reaparecen con el frío. Desde Palmira, con sus caravanas gravadas a golpe de cincel en piedra, hasta los actuales impuestos a los datos, siempre han sido la misma idea con distinto disfraz: cobrar por dejar pasar. A veces para financiar murallas, otras para blindar fábricas y, más recientemente, para amenazar con castigos digitales. “El comercio libre es un deseo; el comercio controlado, una costumbre”, pienso mientras repaso los pergaminos del pasado y las cifras del presente.

de caravanas y tablillas a la nube

La primera vez que vi una imagen de la losa de Palmira, pensé que era un menú de restaurante exótico. Allí estaban, tallados con paciencia, los precios que debían pagar quienes transportaban sedas, esclavos o perfumes a través del desierto. Era el año 137 d.C., y ya existía un sistema completo de tarifas diferenciadas, multas y excepciones. Si se cree que la burocracia nació con el Excel, basta con mirar esa piedra. Y antes incluso, en el Pireo ateniense, un modesto 2% sobre cada saco de grano financiaba trirremes y murallas. El puerto no solo cobraba, también obligaba a usar su ruta: una jugada de monopolio que haría sonreír a cualquier directivo moderno.

Roma, por supuesto, llevó esto a otro nivel. El portorium gravaba puentes, canales y puertas urbanas, y Augusto, siempre tan eficiente, añadió impuestos a herencias y tierras. Lo curioso es que este sistema híbrido no era solo recaudatorio: también servía para mantener el músculo militar. Porque nada protege mejor un impuesto que una legión en la puerta.

“Un peaje no es una barrera, es una invitación a pagar por el privilegio de pasar.”

En la Edad Media, los señores feudales no se conformaron con castillos: querían que cada rueda de carreta, cada cabeza de oveja y cada viajero extranjero dejara monedas en el puente. El derecho de pontazgo funcionaba como un arancel local, con descuentos para los “vecinos” y mordidas para los extraños. El resultado era doble: dinero para guerras y fortificaciones, y protección para los talleres locales frente a los tejidos que venían de lejos, como los paños flamencos.

el arancel se viste de política

Con el mercantilismo, la tarifa dejó de ser un mero obstáculo y se convirtió en arma de Estado. España, en su monopolio colonial, hizo pasar toda la plata americana por Sevilla, imponiendo aranceles que encarecían la competencia extranjera. Inglaterra, más astuta, usó leyes como las Navigation Acts para encadenar a sus colonias al comercio metropolitano. Robert Walpole, por ejemplo, no dudó en subir aranceles al 50% mientras subsidiaba exportaciones: la versión del siglo XVIII de un juego de pinza que combinaba protección interna y expansión externa.

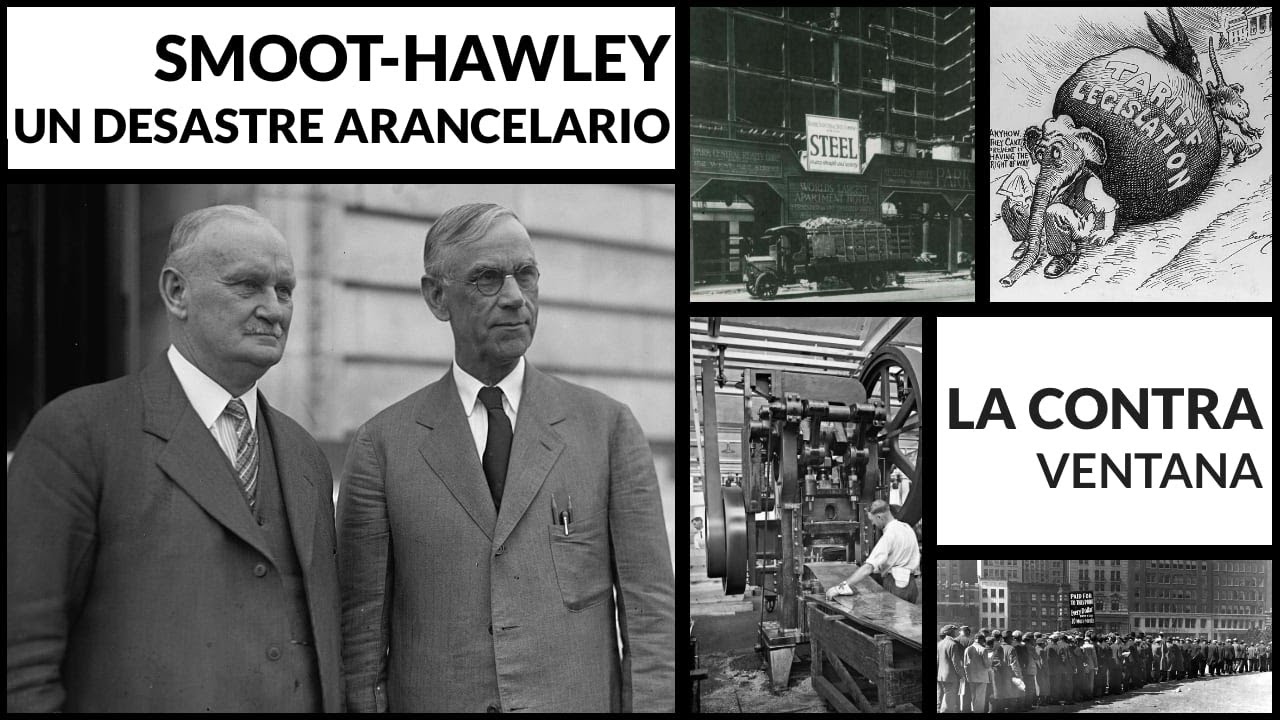

En Estados Unidos, los aranceles están en el ADN político. La Ley Arancelaria de 1789 fue apenas el segundo acto legislativo del nuevo Congreso, y no por casualidad. Alexander Hamilton veía en ese 5% plano sobre todas las importaciones una póliza de seguro industrial. Pero la historia norteamericana está llena de picos peligrosos: el “Arancel de las Abominaciones” de 1828 llevó a Carolina del Sur a amenazar con salirse de la Unión, y el Smoot-Hawley de 1930, en plena Gran Depresión, subió tarifas a niveles del 60%, provocando represalias en cadena y un desplome del 65% en el comercio mundial.

“Cada arancel alto cree ser un salvavidas; muchos terminan siendo un ancla.”

La segunda mitad del siglo XX fue el periodo de desarme arancelario, con el GATT como gran arquitecto. Estados Unidos bajó su promedio a menos del 4% en los noventa, y las cadenas globales de valor florecieron. Pero no duró para siempre.

la tarifa como joystick geopolítico

En el siglo XXI, los aranceles han vuelto a ser palanca de poder. Trump, en su primer mandato, impuso tarifas al acero y al aluminio alegando seguridad nacional, provocando represalias chinas sobre el sorgo y la soja. Ahora, en su regreso, ha lanzado un arancel universal del 10% a todas las importaciones, con recargos de hasta el 50% para países con los que EE. UU. tiene déficit. La OMC proyecta una contracción del comercio global y advierte sobre una fragmentación cada vez mayor. No es solo un pulso económico: es un mensaje político.

Y el campo de batalla ya no es solo físico. Las disputas por los Digital Services Taxes muestran que los aranceles han entrado en la economía de datos. Amenazas de un 25% sobre países que graven a las grandes tecnológicas demuestran que, en este terreno, el “puente” ya no es de piedra, sino de fibra óptica.

anatomía de un viejo recurso con trucos nuevos

Si uno pone en fila los grandes hitos arancelarios, ve siempre la misma partitura con variaciones: se empieza protegiendo, se sigue recaudando y se termina encareciendo. Palmira incentivó rutas alternativas, Atenas centralizó el grano, Estados Unidos en 1828 desató una crisis política, y en 1930 ahogó el comercio. Hoy, con un 10% base, el riesgo no es solo la inflación de insumos, sino que cada país quiera ajustar su propio muro a la altura del vecino.

Pero el futuro se perfila con ingredientes nuevos: aranceles climáticos que funcionan como ajuste de carbono en frontera; peajes urbanos que reviven el espíritu medieval en las islas griegas o en el centro de Nueva York; algoritmos de inteligencia artificial que ajustan tarifas en tiempo real según emisiones o riesgo laboral en la cadena. Lo retro y lo futurista, en una misma aduana.

un reloj que no deja de oscilar

Los aranceles empezaron siendo un peaje para cruzar un río y hoy gravan desde un contenedor chino hasta un paquete de datos que cruza el Atlántico en microsegundos. Lo que no cambia es su magnetismo para los gobernantes: son visibles, inmediatos y se venden como defensa nacional. El reto no es abolirlos —sería tan ingenuo como creer que las murallas medievales volverán a ser jardines—, sino aprender a usarlos como ventanas y no como muros.

Porque quizá el verdadero problema no es que el péndulo oscile, sino que olvidemos cómo se construyó el reloj. Y, como en toda crónica arancelaria, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cuánto tiempo pasará antes de que un nuevo “arancel de las abominaciones” vuelva a enseñarnos la misma lección?